「空間の経験」について考える。

人間のさまざまな活動や休息の場所を心地よく豊かな空間にするにはそこにどんな人が居て、どんなことが起こるのか、どんな情報と出会うのか、といった一人一人の経験を想像しながら考えることが重要です。座った椅子の肌触りや、そこで聞こえる会話、音、音楽。壁に貼られたポスター。そういったさまざまな要素から人はそれぞれの経験を紡ぎ出します。スペース表現領域ではこうした経験を構成するさまざまな要素について深くアプローチしながら空間を考えます。人にとって空間の経験とは一体なんなのか?を原点とし、空間の可能性をひらき、新しい経験と豊かさを社会に提案することのできる人を育てます。

キャンパス | 杉並キャンパス

カリキュラム

1年次 | 空間表現と思考のための基礎を習得する。

人間工学や製図、縮尺模型制作、3DCADなど空間表現の基礎となる技法を学びます。また、空間を考えるための新しい体系として「プリミティブスペース(原初の空間)」「テンポラリースペース(瞬間の空間)」「イマーシブスペース(没入する空間)」という3つの概念の基礎を実習を通して身につけます。

2年次 | 知識・技術を総合し専門性を模索する。

1年次で学んだ基礎を踏まえ、演習やプロジェクトを通してより深く学び、発展的な表現へとつなげていきます。前期では生命維持のための原初的な空間から、コミュニティ空間での表現、演劇やゲーム、映像、VRなど没入型空間までを学び、後期ではそれらを総合し、自らの専門性を模索していきます。

3年次 | 実践的なプロジェクトで独自の表現と専門性を深める。

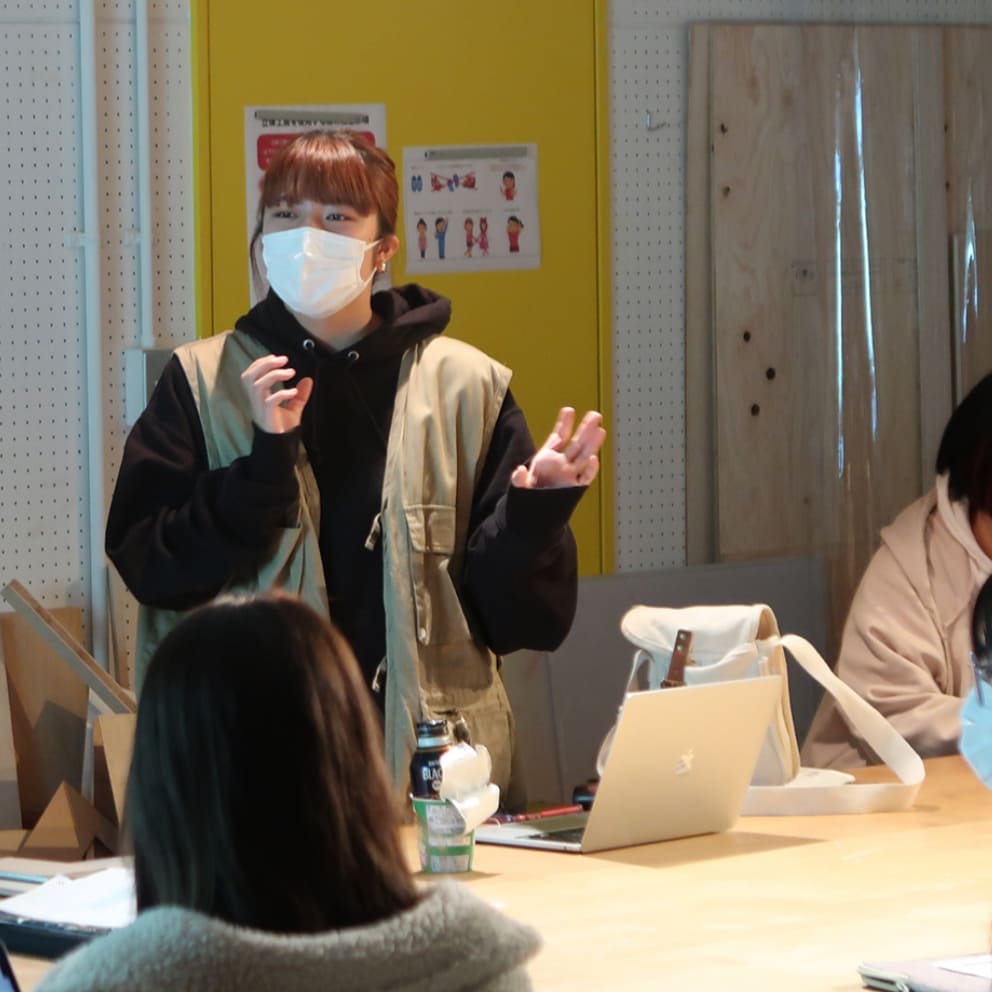

学内外の連携プロジェクトを通じて自分の表現が社会とどのように結びつくのか、実践的に考えていく3年次。さまざまな空間思想にも触れ、空間の捉え方について深い視点を養っていきます。後期からはゼミに所属し、卒業制作に向け自身の専門性を高めていきます。

4年次 | 専門性を深く追究し社会に向けて発信する。

ゼミやプロジェクトベースの学びを通じて、それぞれの専門性を追究していく4年次。4年間の集大成となる卒業制作では、社会を豊かに革新するクリエイター / プロデューサーとして、造形物、VR、インスタレーション、パフォーマンスなどさまざまなアプローチで、自身の表現を社会に発信していきます。

スペース表現領域で学べること

学べる領域

空間コーディネート / 空間リユース / エンタテインメントデザイン / 展示プランニング / 現代美術 / 映像美術 / インスタレーション / 舞台芸術 / 公共イベント / 場所作り / VR・AR(仮想現実・拡張現実) など

学生作品

「Diversity」

後藤沙奈

「Diversity」

後藤沙奈

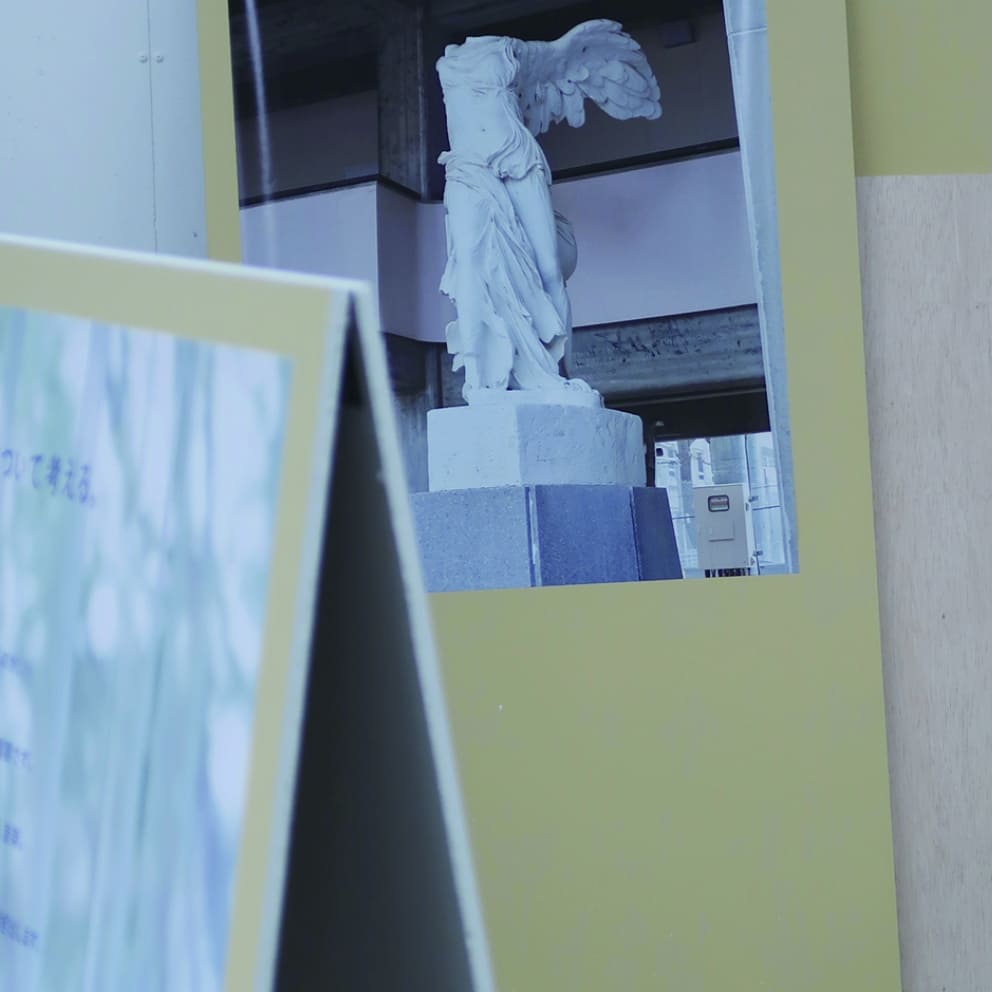

「境界線を紡ぐ」

井口結月

「境界線を紡ぐ」

井口結月

「共感覚の表現研究 −音に色を見る− 」

小島渚

「共感覚の表現研究 −音に色を見る− 」

小島渚

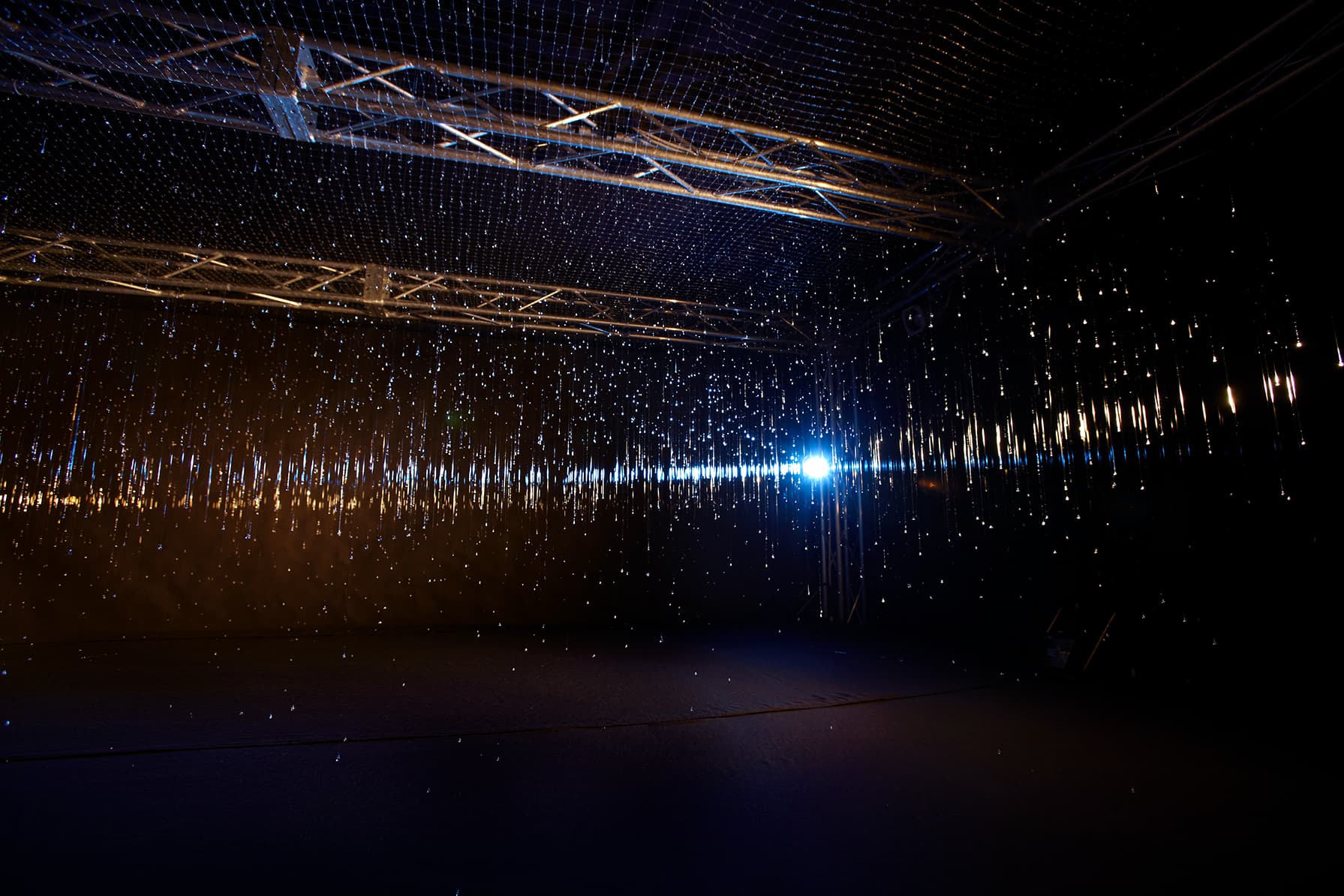

「La Pluie」

松本来夢

「La Pluie」

松本来夢

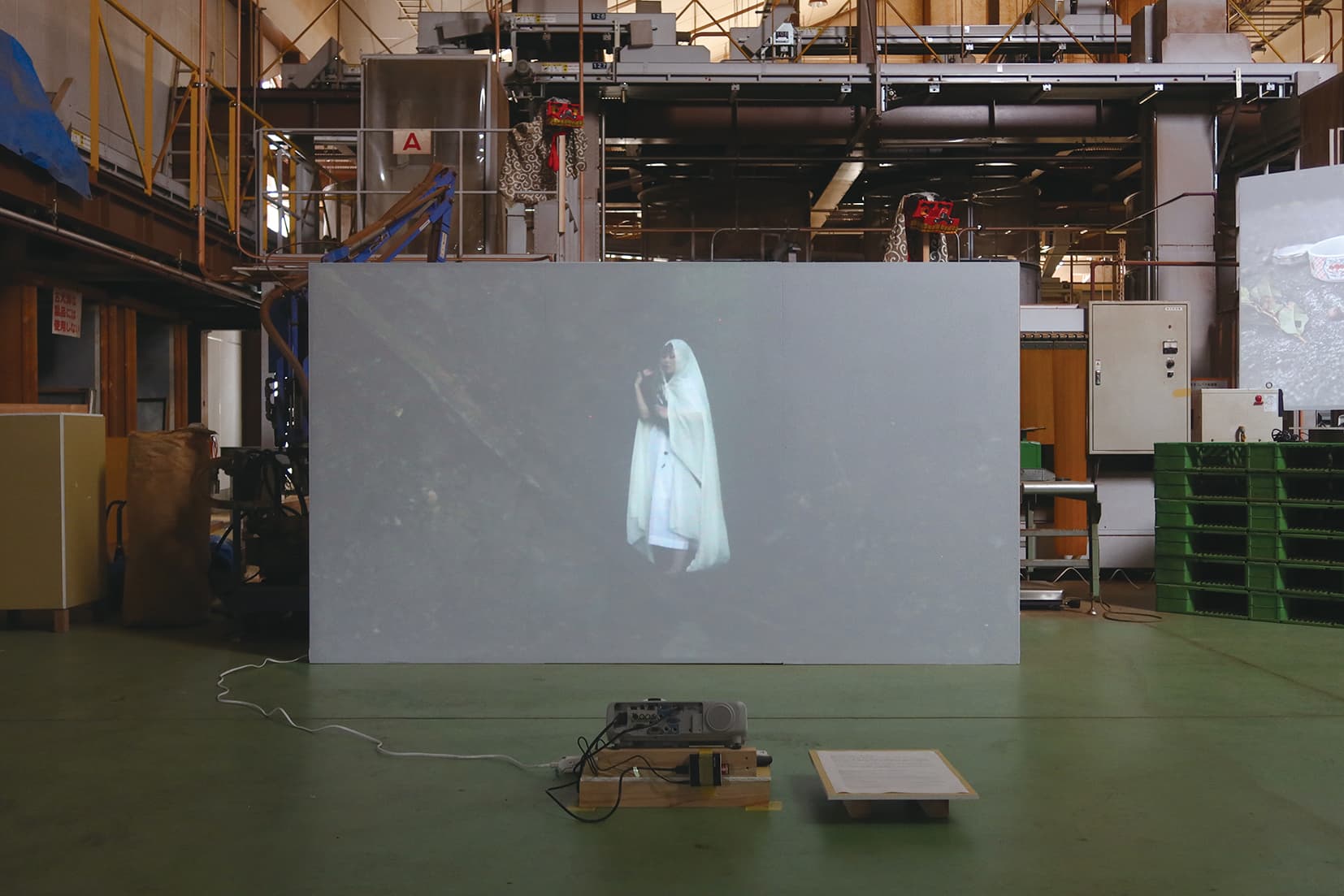

「纏わる」

大池伶奈

「纏わる」

大池伶奈

「MIZOSOBA」

金澤瑞葵

「MIZOSOBA」

金澤瑞葵

学生・教員インタビュー

進路と就職

アーティスト / アートディレクター / 空間コーディネーター / イベント企画 / まちづくり / 展示プランナー / インストーラー(展示技術者) / 舞台・映像美術制作 / アミューズメントパーク等企画・制作 / 公共施設職員 / 教員 / 研究者 / 大学院進学 など